父亲去世快六年了,在父亲去世后的这些年里,让我一直不能释怀的,是每当想到父亲一生中,在面对被时代裹挟着的命运时,他的执着、坚强、隐忍、孤独和无奈。为此,常常让我感到心痛。

父亲出生于博山西边大山里一个只有百十户人家的小山村,这里山地贫瘠,靠天吃饭。据说,解放后土改时评成分,村里居然没有评出一户地主,全是贫下中农。

年前时的父亲

常听人说,少年丧父、中年丧妻、老年丧子是人生的三大不幸。父亲便遭遇了少年丧父的不幸。父亲8岁那年,爷爷便去世了,听父亲说,腊月里一户人家的驴死了,在村头架起大锅煮驴肉,爷爷吃了人家给的一个驴眼珠子,回家就死了。那是1945年,正是日本人投降的那一年,兵荒马乱的年月,民不聊生,爷爷实际是饿死的。

父亲姊妹五个,上头有两个哥哥,两个姐姐,父亲是姊妹中最小的。大爷比父亲大12岁,爷爷死了,长兄为父,在父亲12岁时,大爷做主,让父亲到邻村上了六年小学。所以,父亲是五个姊妹中唯一读过书的。

父亲在世时,听到很多他幼时读书的经历。父亲读书的学校离家有十几里地,每周回家一次,拿上一摞奶奶摊的煎饼,就是一周的伙食,有时大爷偷偷地给五分钱,可以买点咸菜。夏天煎饼容易发霉,父亲便拍打拍打煎饼上的白毛,照吃不误。每次回校,天不亮就要从家里走。有一次父亲从家里刚走不久,村里有人大喊,有狼沿村边向下去了,奶奶听到后心悬了起来,直到周末父亲回家,奶奶悬着的一颗心才放下来。

读过书的父亲,虽然只是高小毕业,但读书让他开阔了眼界,高小毕业后高低不愿再回村里种地,便投奔了那时已嫁到城里的姐姐,也就是我的大姑家。这时,父亲还是想上学,便跑到南定去报考技校,文化课过了,因为体检不合格被刷了下来。后来,还是在窑业厂工作的二大爷,介绍父亲去厂里当了一名工人。

1950年代的工厂全景

1951年生产现场

父亲到厂里干的是成型工,差不多是厂里最苦、最累的工种。现在已经无法知道,父亲当时是否满意这份工作, 但他没有别的选择,父亲做事踏实认真,与工友相处的关系也不错,很快便成为一个熟练的成型工。我至今怀疑,年轻时身处底层的父亲,会对自己的人生做出一个规划,我想应该是他与生俱来的,那种农民固有的踏实肯干、不怕吃苦的天性,加上六年高小的文化底子,让他走着走着就发现了与别人的不同,于是,父亲当组长、当班长、当车间调度员,直至多年后又当上车间主任,不知不觉间他的命运开始发生改变。

上世纪六十年代,是中国历史上天灾与人祸并行的年代。自1960年开始的三年自然灾害,使多少家庭尝尽了饥饿的滋味。那一年大哥出生了,母亲说,那时,经常翻遍家里找不到一粒粮食。许多从农村来的工人,很多又自愿回到农村,至少靠种地还可以有口饭吃,在城里吃饭是一个更大的难题。在那几年里,父亲被借调到市委帮忙,那时,淄博市委机关在博山的四十亩地。我也不知道为什么会借调父亲去市委帮忙,但重要的是,父亲可以在市委机关食堂吃饭,每顿饭定量供应两个小馒头,吃不饱也饿不着,这样,让父亲躲过了给很多中国人留下深刻记忆的饥饿之痛。

父亲在工厂大会上发言

当“文革”到来时,父亲便不再那么幸运。那时,厂里出现了很多群众组织,厂里的工人分成了两派,那些在我印象中平素温和的老干部、老领导被揪斗。父亲当时在厂里是一个副科级干部,以父亲的资历和级别,还到不了需要被打倒的程度,但父亲因为站在了“革命派”的对立面,在工厂里还是受到了一些冲击。我对“文革”的记忆是模糊的,因为那时自己毕竟还是一个懵懂不懂事的孩子,现在想来,那么多人抱着满腔的革命热情投身到运动中来,而父亲却不愿卷入其中,不是因为父亲有多强的政治判断力,想到了这场运动的最终结局,而是因为来自于农村的父亲,不愿承受这场声势浩大的政治运动给自己带来的风险,因此,他想逃避,但却未能如愿。

1968年在北京天安门前留影

“文革”后期,工厂里的“军代表”撤出,那些曾经被打倒的“走资派”重新掌权,工厂的头等大事是抓生产,父亲以其基层工作经历被结合进领导班子,成为厂“革委会”副主任。1978年,中国的历史进程在这里拐了个弯,那一年,也被称为中国改革开放元年。这一年,父亲被任命为这家工厂的厂长,这也是“文革”后淄博市委任命的第一批厂长。

在任厂长的那些年里,父亲尽了最大的努力去扛起这份责任。父亲坚持每天五点多起床,六点就去厂里,往往不到七点已经从生产车间转了一圈回到办公室。父亲是从生产一线摸爬滚打出来的,上班前去车间转转,当天的生产情况就已经了然于胸。在当厂长的数年间,父亲几乎是天天如此。有一年,姥娘家垒院墙,父亲不小心从两米多高的架子上掉下来,当时摔得不能动弹,到厂医院检查说没事。但是,从那以后有一个多月的时间,父亲每天起床自己起不来,要靠母亲把他拉起来,但他一天也没有耽误上班,照样早早到厂里,从车间转回来了,办公室上班的人还没到。在很多年以后的一次体检中,大夫发现父亲一条肋骨有骨折后愈合的痕迹,这时父亲才想起来,应该是那次受伤导致的。

改革开放后,国家将工作重心转移到经济建设上,此时,上海宝钢建设工程上马。宝钢工程建设是在当时国力羸弱、百废待兴的情况下,举全国之力上马的重点工程,全套引进国外先进技术和装备。为实现耐火材料国产化,冶金部在全国寻找配套厂家。对任何一个企业来说,这都是难得的历史机遇,父亲他们不负众望,终于跻身其中,先后争取到国家投资3600余万元,对工厂进行大规模技术改造。这是建国以来进行的最大规模的技术改造,工厂成立了宝钢配套工程会战指挥部,父亲任总指挥。我还记得,那时会战指挥部就设在厂招待所,父亲和他的同事们常常夜以继日的工作,在他们的努力下,建成了一条现代化生产线,原来的厂房、设备也进行了改造,使原本落后的工厂面貌得到了极大的改观。如今,这个企业最高的两座建筑,还是那时为上海宝钢配套建设的。

时任淄博市委副书记牛良(前排左四)视察工厂时的合影

父亲从农村来,无论身在何处,都无法改变他身上的农民习性。我和大哥的孩子都是女儿,父亲曾经为没有孙子传宗接代而略感遗憾,好在后来弟弟有了儿子,算是了却了他的一桩心愿。父亲的出身和生活经历,让他特别能体会工人们遇到困难时无助的心情,因此,无论谁遇到困难找到他,父亲都尽力帮忙。在六、七十年代,很多职工子弟响应党的号召上山下乡,远赴他乡,后来许多人留在当地参加工作。有些老工人年龄大了,希望将子女调到厂里来,方便照顾自己的生活。父亲与其他厂领导商量后,觉得应该帮助他们解决这个实际困难。于是,厂里做了个决定,凡职工子女上山下乡,在外就业自愿调回的,厂里敞开大门接收。因为这一个政策,就使200多职工子女回到父母身边。从1979年开始,国家停止实行上山下乡政策,城里一时又无法安排众多青年就业,许多职工子女成了待业青年。那时,国有企业招工实行严格的计划控制,企业无权自主招工,父亲便提出自办集体工厂,一次便招收了130多名职工子弟。父亲的善举,虽然解决了老工人们的后顾之忧,却也造成了厂里复杂的裙带关系,按照生物学原理,近亲联姻不可能造就健康的肌体,一个企业的人际关系亦是如此。父亲做出这些决定的时候,更多的是以一颗仁者之心,去帮助那些需要帮助的人,他可能没有考虑到由此带来的副作用,这是父亲的局限。

过去国有企业的办厂模式,一个企业就是一个小社会,职工的生老病死都要管,所以,父亲当厂长,不仅要管好生产,还要管好职工生活。父亲当厂长的那几年,正逢十一届三中全会以后,企业生产发展进入了快车道,有钱了就想着为职工改善生活条件,正是在那段时间,厂里先后为职工新建了职工医院、俱乐部、学校教学楼、家属宿舍楼等一批生活服务设施。父亲一心一意要把企业办好,为职工服务好,但是,办好一个企业谈何容易,有时能感觉到父亲的困顿和苦楚,每当这时,我也能体会到父亲内心的坚强,因为,无论遭受多大的曲折,他都不曾抱怨,也不曾向不公的命运低头。

陪同时任冶金部副部长、宝钢工程建设总指挥黎明(左一)视察工厂

当然,父亲也享受这份工作给他带来的荣耀。在他任厂长期间,厂里的产品破天荒获得了“国家银质奖”,是这个行业迄今为止最高的产品奖项。父亲告诉我,他代表厂里去北京人民大会堂领奖,从张店坐火车去北京没有买到座票,车厢里人挤人,他们一路站到北京。还有,那时候在本行业有个全国性的竞赛活动,有点类似于现在的竞争力排名,父亲他们的厂子总是名列前茅,从没有跌下过前三的位置。晚年时谈到这些经历,父亲的内心是满满的自豪。

尽管工作干得不错,父亲那时仍然每月拿五十多块钱的工资,母亲是家属工,每月只有三十几块钱的收入,我与大哥陆续参加工作后,收入都不高,全家人的日子仍然过得紧巴巴。八十年代初,还没有公务接待这一说,上级机关来人,与父亲私交好的,父亲都要请到家里吃饭。我还记得时任冶金厅副厅长的孙伯伯、何伯伯,都曾到家里吃过饭,其实,那时的招待也是极其简单的,就是吃顿饺子,很随性,他们也不挑剔,就像在自己家里一样。如今这两位老人也已作古,他们那种朴实的作风,让我至今记忆犹新。再后来,厂里在职工食堂辟出一个小房间,专门接待上级机关领导,父亲有时便在那里接待客人,但是,厂里不管酒,父亲偶尔会从家里带酒。记得有一次,父亲接待客人让弟弟去送酒,那时只有十一、二岁的弟弟,路上不小心把酒瓶摔了,害得父亲招待客人的酒没有喝成。

接待外商来厂考察

八十年代中期,“摸着石头过河”的国企改革,像涌动的潮水一波一波的袭来。这时,国家提出领导干部要实现革命化、年轻化、知识化、专业化,父亲是工农出身的干部,在第一轮国企改革中便面临被改革的命运。父亲后来说,当时冶金厅找他谈话的领导,是两位副厅长加上干部处长,阵仗够大,他们预想的这次谈话可能并不轻松,没想到父亲很痛快的接受了这个现实,没有向组织提出任何要求,那年父亲只有48岁,按说正值盛年。颇有戏剧性的是,在父亲卸任厂长三年后,上级领导提出让父亲再接任厂长,他内心曾经进行了一番挣扎,说明他对三年前的那次离职是心有不甘的。无可奈何花落去,当时只有51岁的父亲,因为多年的操劳已是百病缠身,他谢绝了上级领导的好意。

新建生产线一角

到了九十年代初期,又一波改革的浪潮袭来,这家有百年历史的工厂又一次站在了历史的十字路口。当时已不在主要领导岗位的父亲,对打着改革的旗号,将企业置于前途未卜的境地,他是坚决反对的,于是,他大胆地站出来试图扭转改革的走向。这一举动,让父亲彻底卸下了背负的一切,他被以年龄为由退出了领导岗位。二十多年过去了,历史证明,国企改革走了太多的弯路,也付出了惨痛的代价。自此这家工厂经历了将近十年的低谷,至今让人扼腕。

父亲晚年在曲阜孔庙留影

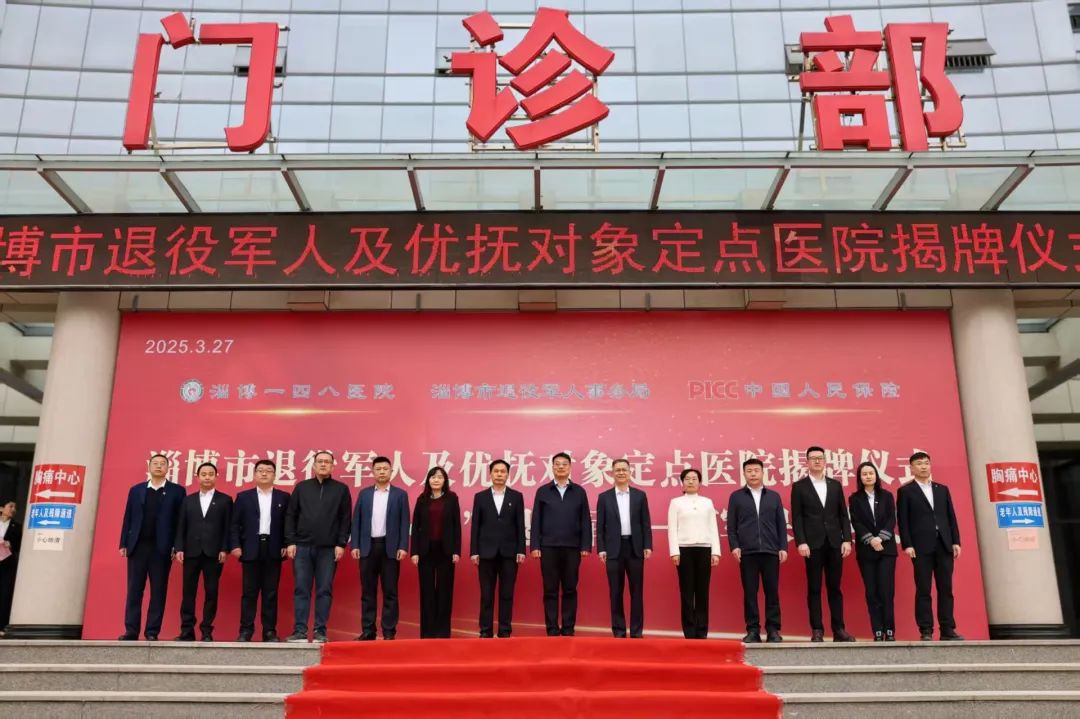

1992年,父亲在55岁时办理了退休。本以为退休后的父亲可以从此颐养天年,怎奈仅仅四年后,父亲就因中风瘫痪,并在病床上与疾病抗争16年后驾鹤西去。

纵观父亲的一生,他的生命轨迹,就像天边划过的一颗流星,他用自己最大的力量让生命绽放,倏忽间便归为一粒尘埃。他经历了生命中的辉煌,也承受了太多的不如意,无论顺境、逆境,他都无法做出自己的选择,无法掌控自己的命运。任何一个平凡的人,在浩浩荡荡的历史大潮中,个人命运多么微不足道!

2017年工厂全景

父亲走了,正如那首诗里说的:“悄悄的我走了,正如我悄悄的来,我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”他无法带走什么,也没有留下什么。父亲一生清贫,身无长物,他没有给后辈留下任何物质财富,留下的只有这无尽的思念......

2018年2月5日改毕