从明清宫墙的红土颜料,到全球领先的CCUS碳捕集技术;从洪沟路上的三家小厂,到千亿级石化产业集群——淄博石化产业用半个多世纪的时间,书写了一部波澜壮阔的工业史诗。淄博是中国化工名城,石化产业占据其工业总产值的半壁江山,形成了石油化工、精细化工和化工新材料三大板块协同发展的全国重要生产基地。在这座产业金字塔中,石油化工以其雄厚实力,成为淄博工业最坚实的基石。

中国石化齐鲁石化鲁油鲁炼转型升级技术改造项目开工。

艰苦创业:从零起步夯实产业根基

淄博化工产业历史悠久,博山红土曾用于北京故宫宫墙粉刷,硫磺生产可追溯至隋末唐初。1937年,博山西河悦升公司开始生产电石,用于矿工照明。1945年,德兴实业工厂在张店生产硝石灰和碳酸钙。但由于半殖民地半封建社会制约,淄博化学工业始终未能形成独立行业体系。

1948年淄博解放后,胶东、渤海、鲁南等老解放区的军工厂陆续迁至淄博,这才建立起规模较大的化工企业。原市化工行业管理办公室主任陈国营回忆:“洪沟路上有‘三家巷’,新华、农药、器械厂,在某种程度上,淄博张店早早就有了化学工业。”

石油是工业的血液。1949年底,新中国炼油能力仅17万吨,占世界炼油总能力的0.03%,90%以上石油产品依赖进口。20世纪60年代初胜利油田的勘探开发,为中国经济发展揭开新篇章。为国家早日炼出油来,1965年石油工业部决定在我市临淄区大虎山下建设胜利炼油厂。

市政府原副秘书长王新平指出:“1966年齐鲁石化(胜利炼油厂)破土动工,使淄博从重工业城市转变为重化工业城市,奠定了重化工业的工业结构。”

橡胶是石油衍生产品,20世纪60年代,国家曾承受27吨大米换1吨橡胶的巨大压力。淄博橡胶加工工业始于1957年,由几个修车互助组成立张店轮胎翻新社,但因起步晚、条件差,直到60年代末仍未形成生产规模。

国家拟在华北建设合成橡胶厂的历史重任最终落在淄博肩上。齐鲁石化橡胶厂退休职工宋作诗回忆:“制橡胶需要碳四,炼油厂正好有这原料。建设过程很曲折,三次为其他项目让路。指挥部提出‘有条件要上,没有条件创造条件也要上’。冬天我们三人一个车运管子,女同志辫梢都结了冰凌,男同志嘴上都结了霜。”

几易厂址,三次让路,三次上马,1971年3月齐鲁石化橡胶厂破土动工。建设者们自力更生,填补了国家合成橡胶生产空白。这种精神后来被总结为齐鲁石化的“沂蒙精神”。

从齐鲁石化橡胶厂沿辛化路向北,隔胜利炼油厂相望的是已经没有化肥的齐鲁石化第二化肥厂。1973年,该厂由毛泽东同志亲笔圈阅、周恩来同志批准,进口了山东省第一套年产30万吨合成氨、48万吨尿素的大型化肥装置。

1975年,150名年轻人从黄河农场来到第二化肥厂,其中包括后来获得全国五一劳动奖章的郭连兴和《齐鲁石化报》原副总编辑宗建华。郭连兴回忆:“整个现场从大设备到小螺丝钉都是从日本进口,有些日本专家瞧不起我们。”宗建华补充道:“有个日本人说,你们十年后能达到我们现在的水平就很不错了。”

郭连兴团队苦心钻研,成功启动日本专家一周都未能开启的惰性气体发生装置。“从那以后,日本专家老远就打招呼,竖着大拇指叫‘郭老师IGG(惰性气体发生装置)’。”郭连兴说。

到1978年,齐鲁石化已建成胜利炼油厂、第一第二化肥厂、橡胶厂、催化剂厂、机械厂等,一座大型石油化工基地在淄博基本建成。

齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目

改革突破:超级工程引领产业腾飞

1987年9月26日,央视《新闻联播》播出齐鲁石化30万吨乙烯工程投产成功的消息,在全国石化行业引起震动。令人想不到的是,这个“超级工程”建设初期曾差点夭折。

受1979年国民经济调整政策影响,1981年1月起,30万吨乙烯工程进入三年停缓建期。省人大常委会原副主任张瑞凤回忆:“乙烯项目生不逢时,当土建基本完工准备进入设备安装阶段时,国家开始压缩基建,这些项目一律停止。我们想了个办法,竖起来保管,实际上就是安装,又组织专门小组跑北京做工作,最终获批。”

1984年4月1日,重获新生的30万吨乙烯工程举行开工典礼。经过5万余名建设者奋战,1988年6月,乙烯工程成套引进的10套装置全部建成投产。

陈国营指出:“30万吨乙烯工程对淄博石油化工、医药产业发展起到了极为重要的作用。如果建不成,我们搞化工也只能搞无机化工,有机化工就有难度了。”

从20世纪60年代到80年代,齐鲁石化如明月照亮淄博石化产业夜空。到20世纪90年代,随着改革开放深化,一批乡镇石化企业崛起,形成明月与繁星辉映的璀璨景象。

1992年,在桓台县,时任马桥镇经委副主任的周敬才带领一班人马成立桓台县石油化工厂,以处理落地原油为主,开始艰苦创业。周敬才回忆:“我们上了一套10万吨的小装置,是济南市属企业的二手装置。自己拆了,靠一台55拖拉机拉回来。职工干劲确实大。老党委书记回来看企业,竖着大拇指说‘一帮农民搞炼油,了不起!’”

当初搞炼油的农民后来都成了石化专家。1998年,桓台县石油化工厂改制为淄博金诚石化有限公司,从第一套现代化炼油装置开始,投建山东地炼行业第一套延迟焦化装置、第一套加氢精制装置,金诚石化连续多年登上中国企业500强榜单,成为中国民营石化企业优秀代表。

到2002年底,淄博作为以石化产业为主导的工业城市,已拥有1400多家化工企业,其中央企1家,区县属以上地方企业16家,乡镇企业400余家,民营企业近千家,逐步形成齐鲁石化、金诚石化、汇丰石化、鑫泰石化、清源石化等群雄竞起格局。

1997年11月10日,一起企业兼并案轰动全国。齐鲁石化兼并淄博化纤总厂和淄博石油化工厂,被称为新中国成立以来最大国企兼并案。被兼并的淄博石油化工厂创建于1968年,其2000吨/年丁醇车间曾填补我国羰基合成工艺路线制取丁醇的空白。20世纪80年代淄博化纤总厂的4.5万吨腈纶工程,是国家“七五”期间重点布局的建设项目。

这一兼并案顺应市场经济规律,借势上市企业资金资本优势,把握本地央企与地方融合发展机遇,实现了石化工业在淄博的高质量转型和可持续发展。

金诚石化产业园区

创新转型:绿色引领迈向高质量发展

2002年,党的十六大首次提出“新型工业化”概念。21世纪之初,以建设新型工业化城市为目标,淄博在产业结构和布局上全面发力。“园区建设为龙头,工业向园区集中、人口向城市集中”的发展思路,成为石化产业布局调整的重要指导思想。齐鲁化学工业区成为继上海、南京化工区之后,国家批准设立的国内第三家专业化工园区。

齐鲁化工区综合管理部负责人卞允庆介绍:“化工区目前有246种化工产品可生产,是全国品种最全的园区。上下游企业关联度达80%以上,形成物流传输,这个厂的产品就是下一个厂的原料,在园区内实现循环、集聚、高效发展。”

随着齐鲁化工园区持续引领,桓台马桥化工产业园成为后起之秀,被列入国家第五批智慧化工园区。淄博石化产业专业化、集群化程度不断提升,特色日益彰显。

但发展与环境的矛盾依然备受关注。2015年7月,《环境保护督察方案(试行)》通过,环保督察机制建立。至2017年8月,中央环保督察实现全国全覆盖。

在第一轮中央生态环境保护督察反馈中,淄博全市697家化工生产企业面临关闭拆除,化工产业进入“关停并转”整治期。最终关闭拆除300余家企业,推动化工产业合规、高质发展。

陈国营强调:“要由重产品产量转到重产品质量、重环保、重安全上,不断进行革新改造,使技术水平提高到新程度,能够变‘三废’为‘三宝’。化工严格说不应该有废水、废气、废渣,利用得好,它本身就是原料。”

在新中国建设时期,化学工业的快速发展为国家改革开放提供了财富支撑;在建设美丽中国新时代,它又用部分退出换取城市碧水蓝天;在以新发展理念为引领的当下,作为重化工业占主导的老工业城市,淄博化工产业如何向重而特、重而优、重而附加值高的新型重化工业转型,成为这座城市和石化人要共同完成的时代答卷。

2017年,金诚石化投资97亿元,以核心专利技术MZRCC装置为龙头,配套建设下游化工生产装置,从炼油化工产业链低端向高端迈进,迈出炼化一体绿色科学发展的坚实步伐。面对石化行业发展的有利时机,如何健康坚持下去?周敬才表示:“一定要深耕产业链,深耕专精特,在这上头做文章。”

金诚石化炼化一体的破题之路证明了石化产业转型是挑战更是机遇。而齐鲁石化CCUS(碳捕集和封存)的故事则告诉我们,迎接挑战、发现机遇的慧眼,源自企业的使命感。

2022年8月29日,“齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目”正式注气运行,作为国内首个百万吨级CCUS项目载入史册,齐鲁石化成为我国最大碳捕集利用封存全产业链示范基地。

卞允庆解释:“CCUS就是碳首先捕集,通过管道运输到胜利油田,用二氧化碳驱油,驱油后封存地下,相当于把二氧化碳减排下来。100万吨相当于植900万棵树,相当于60万辆汽车的排放量,大大实现了二氧化碳减排。”

在齐鲁石化第二化肥厂厂区,承载辉煌的造粒塔静静注视着身旁崭新的CCUS装置,完成新旧历史交接后,在风里细细叮咛,希冀年轻装置带着老一辈石化人的光荣梦想,坚定走向更美好的远方。

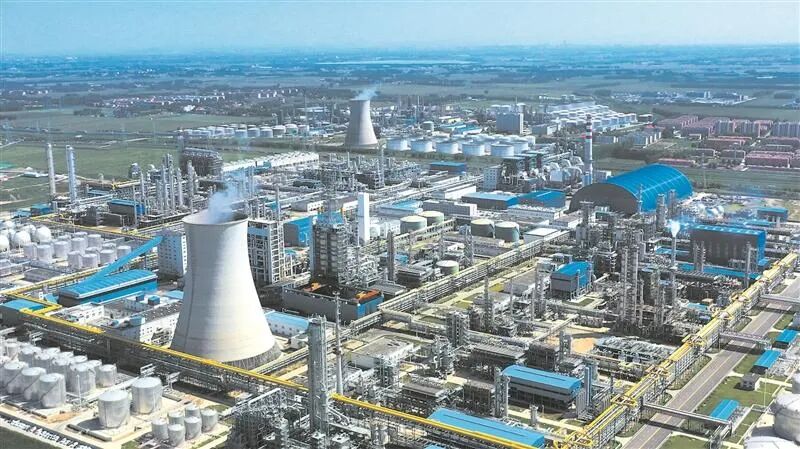

2024年12月19日,中国石化齐鲁石化鲁油鲁炼转型升级技术改造项目在齐鲁化工区正式开工。项目主要建设1000万吨/年常减压装置、200万吨/年高端碳材料装置、200万吨/年加氢裂化装置、150万吨/年连续重整装置、100万吨/年乙烯及其下游配套装置等,是淄博建市以来单体一次性投资最大的产业项目,对推动山东石化产业转型升级、助力中国石化做优做强具有重要意义。

从“三家巷”的小规模生产,到千亿级石化产业集群;从依赖进口的“洋油”时代,到全球领先的CCUS技术,淄博石化产业用半个多世纪的奋斗,铸就了一座城市的工业脊梁。历经艰苦创业期、快速成长期和辉煌收获期,淄博石化人始终不忘生而为国的初心使命,在高质量发展转型期中迎难而进、承压向前,沿着“立足骨干、控油增化、一体化发展”的道路,在精细化工和化工新材料的谋篇布局中,继续书写着新型工业化强市建设的奋斗篇章。