知道他身体不太好,也知道他精神上很痛苦,但我一点也没往坏处想,总觉得他的精神痛苦是因为身体的痛苦,把身病治好了心病也就自然好了。疫情当中见面不易,只有在电话里说说话开开心,却觉得他的声音绵细如丝,就像是一点一点往下坠一点一点离你越来越远。我有时候就大声和他说话,说些逗乐的话,就觉得稍稍把他又拽了回来。后来他好像连说话的兴趣也让你无力唤起,常常是他说累了我也觉得他累了就终止了交谈。就是这样我也没觉得他有什么大碍,不过就是等些天他就又会和我谈笑风生,又和大家觥筹交错地坐语移日忘了回家……结果,忽得哀报,他竟走了,连句话也不曾留下。

为什么呢?几乎所有听到消息的人都会问,天不假年竟至如此无情么?想想天无私覆,地无私载,天地有天地的道理,天地弃人也是看不得他的痛苦,他真是个纯粹到承受不起一丝痛苦的人,他是个从不把人往坏处想的人,他可能从没想过各种的病魔竟会把痛苦集群式的施加给他,他从来没受过这种罪呀,他茫然无措了,人或谓他的心理防线彻底溃毁了,可是我是觉得他是从来连这防线也不曾设过的,因为他可能从来也不曾想病魔竟能如此地对人死死纠缠……

他叫郭树军,河南籍,生于北京,1977年国家重新开科考试,我和他都考进北京师范大学中文系,成了同学。也不知道什么时候要好得亲如兄弟了,自然到一点痕迹都没有,所以也想不起来。只记得他那时候特愿意听我学别人说话,他说我有“语言天赋”,说我天天钻故纸堆糟践了,听起来也不知道是糟践了他所谓的“天赋”,还是糟践了我所钻的“故纸堆”。我说我没“语言天赋”,我就是会说点方言。他笑点极低,我说什么他都笑得不行,所以我就老和他说,后来我竟觉得我学的那点方言就为了咯吱他似的。

老照片:作者和郭树军在紫竹院

他念中文系,外文却很好,不大看他努力地读书,但是门门成绩都很优秀,所以我倒是和他开玩笑说他有考试的天赋。我喜欢古代文学,他喜欢语言学和外国文学,说学问说不到一块儿,可有事没事还总愿意在一块儿,于我来说,和学问志趣无关,只是觉得他人好,中交。

他是个纯粹的人,是个纯粹的好人;是个能成人之美、隐人之恶的君子。《世说新语》里记着,王夷甫(衍)说,与乐令(乐广)谈,便觉自己“语烦”(就是啰嗦吧)。我是觉得与郭树军在一起,便觉自己还是不纯。他是那种与朋友交信而义,即便扶危济困也是不居其功、羞伐其德的人。

宋代宰相晏殊的儿子晏小山也是个纯粹的人,纯粹到近痴,黄山谷说他有“四痴”云:“仕宦连蹇,而不能一傍贵人之门,是一痴也;论文自有体,不肯一作新进士语,此又一痴也;费资千百万,家人寒饥,而面有孺子之色,此又一痴也;人百负之而不恨,己信人,终不疑其欺己,此又一痴。”知道郭树军的人,应该觉其与小山相仿佛,特别是第四痴“人百负之而不恨,己信人,终不疑其欺己”。

老照片:郭树军在唱歌,他喜欢音乐。

纯粹的人不是没有,纯粹到骨子里,本该如此而本是如此的纯粹,就凤毛麟角了,郭就是这样,他不是做出来的,也好像与地域、年代、家族、学历、地位、交游没多大关系,他就是本然的纯粹。

纯粹的人,一般不设防,别人也不会防他,因为你要防他要不就是无知要不就是犯罪。所以他人缘好,他聚会多,每次聚会他不一定是主角和中心,但是没有他,有些聚会也聚不起来。没他的聚会,聚一会儿想走就走了,有他时他不说走你还真不好意思拱手而去。一般没人不给他面子,就是不得已一时没给他面子,得好一阵儿觉得对他不起,其实他倒也不怪你的。

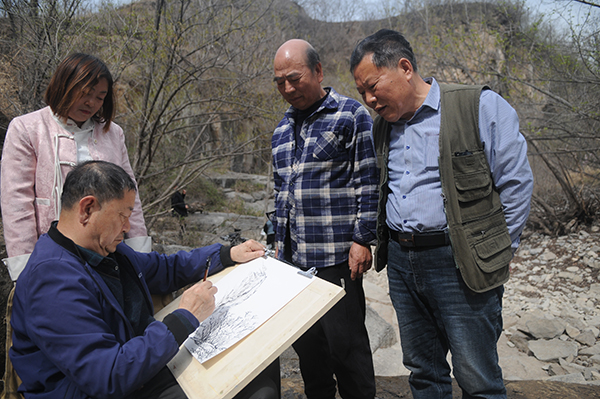

大学同学聚会

人都有圈子,而且相对固定,他好像没有,因为没有哪个圈子会拒绝他,也没有人不可以和他组一个圈子。所以,他没什么圈子,他可以进任何圈子,有他也可以成个圈子,关键是“圈子”都愿意有他。可以说这种纯粹的人,谁也不会对他构成伤害,他也不会对人构成伤害,跟他在一起,放心。跟他共事也一样,贡献一己之智与能他会毫无保留。他是那种为人通脱,做事慷慨的人,通脱就是不虚伪,不装;慷慨就是真诚得不留余地。谁不愿意与这样的人交游共事呢?

《文心雕龙》上说建安诗“慷慨以任气,磊落以使才”,郭之为人与做事大抵也如此。建安诗人也有那种纯粹与纯真,在那种世事多变、人生无常的境遇中,有一种纯真的追求与保留。那种慷慨,也是一种深情,有激越也有放纵,但绝没有伪装,没有顾左右而言他,是人之本性的和盘托出。郭亦如此,他不是那种“老好人”似的“纯粹”,他的纯粹是有气质与风神的,是一种飘逸淡雅的仪态,也时有一种坚严难犯的仪态。这应该是纯粹的人“强”的一面,但那表现不是视觉上棱角,而是感觉上的吸引力与亲合力。

纯粹有时候也是脆弱的,多事之秋、多病之身,常使纯粹的人先就被无情地摧折了,原本就是遥遥者易折,皎皎者易污,他不曾想世事险恶,不曾想病魔猖獗,那种不适、无力、无助是常人无法想象的,他会很快的有一种坠入深渊的绝望,心理影响生理,他的病会越来越重,亲人、朋友怎么拽也拽他不住。这种脆弱,就像晏小山的词精美至极也脆弱至极,就是一种只能欣赏却不能触碰更不能摧折的人性的摆件与收藏。

黄山谷说:“士大夫可以百为,唯不可以俗,俗便不能医。”现在是人可以百相,唯不可以纯,纯便不能医了么!还真是这样,人现在被遮蔽的已经越来越远离纯真,像郭树军这样澄明的有童心的人真是不能有“病”,甚至可以说他这种澄明和纯粹本来就是“病”了,且是不能医的,又尚何言哉、尚何言哉!

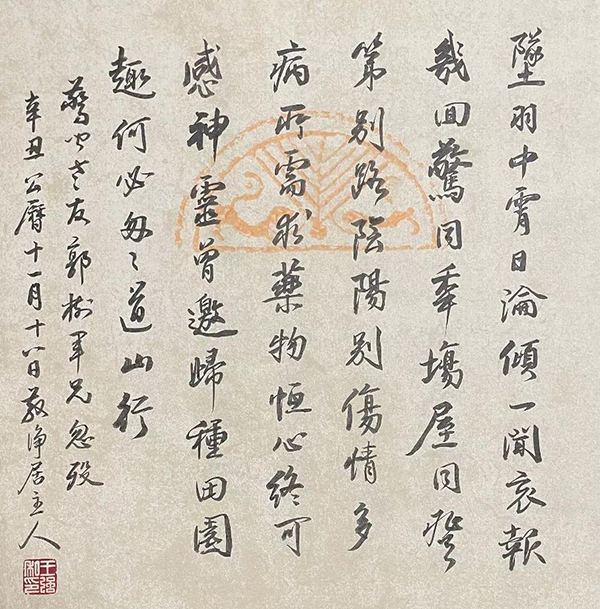

毕业30年补授学位仪式上,韩兆琦教授与郭树军合影

与郭树军自上大学同窗读书至今四十有余年,他的纯粹一直是我的一个标尺,失去他,不只是失去一个兄弟一样的朋友,更是失去了一个镜鉴一个标尺,此真人生之大痛也!我和郭共同的哥们儿黄悦从日本发信来说,他闻说郭的离去痛哭失声,说:原来还是个人,以后就是一些事情了。吾读此亦双眼模糊,骨折心惊不能自持,强忍哀痛作诗一首寄还云:

坠羽中霄日沦倾,

一闻哀报几回惊。

同年场屋同登第,

别路阴阳别伤情。

多病所需求药物,

恒心终可感神灵。

曾邀归种田园趣,

何必匆匆道山行!

老照片:黄悦和郭树军

原来总觉得有的是时间聚谈,还攒了好多话题等着和他“坐而论道”,现在一切都成了梦幻。想和他说话,阴阳两隔而不能得了,我想不同的世界要想对话那条件应该是相当苛刻的,要想和他对话,我觉得应该也要像他一样纯粹些,就算为了能符合见他的条件,也须好好地修为自己。

辛丑年十月十四,公历十一月十八日,他走了,走入了阴霾的天气,这日子也是忘不了了,亲人和朋友的忌日就像在肺腑间刻上的刀痕,是不用记也一定记得住的。